作者:重庆大学公共管理学院教授,博士生导师陈升;重庆大学公共管理学院博士研究生李兆洋;重庆大学公共管理学院硕士研究生唐雲

[摘 要] “清单”来源已久、源远流长,作为国家治理工具并不陌生。随着《市场准入负面清单(2018年版)》的公布,市场准入负面清单制度正式在我国全面实施。这一场清单治理实践是如何体现国家治理创新的?本文通过梳理市场准入负面清单的治理实践,并建立“特征-理念-路径”的分析框架,阐述了市场准入负面清单的制度特征所体现的国家治理理念创新,从而指出了制度实施对于国家治理现代化的价值所在,并对制度全面实施提出政策建议。

一、研究背景与问题的提出

2018年12月25日,国家发展改革委、商务部联合发布《市场准入负面清单(2018年版)》,标志着我国进入全面实施市场准入负面清单制度的时代。作为我国国家治理领域中两张负面清单①之一,市场准入负面清单是我国将负面清单管理理念从“外”至“内”进行的一次引申和扩充,这是历史上和国际上一次鲜有的对现行市场准入领域的制度变革,期间负面清单经历了从“舶来品”到我国自主性创新探索的转变。

正如国家发展和治理的实践所表明,治理理论只有在本土化的基础上才能实现理想的重塑。[1]全面实施市场准入负面清单制度,是清单治理理论在我国的又一次应用,是我国在国家治理领域的自主性创新探索。

二、古往今来的治理工具:清单

解构“清单”,“清”则为“明晰、准确”,“单”则为“按某种顺序陈列的相关条目”。广义上,一切以特定形式明确呈列的条目,都可称之为“清单”,如规章、法律。如此而言,“清单”来源已久、源远流长。早在公元前18世纪,古巴比伦王朝的《汉谟拉比法典》就以“清单”形式,列明282条对刑事、民事、贸易、婚姻等制度作出详细规定的条律。而夏商王朝的《周礼》,则是我国现存最早系统完整的行政法法典。可见,“清单”作为国家治理的工具在全球都不陌生,它甚至从人类文明伊始就伴随着其演进。

在我国国家治理迈向现代化的进程中,“权力清单、责任清单、负面清单”同时被中央政府提出,一场“清单革命”浪潮被掀起。[2]权力清单的推行,可以解决政府职能越位、缺位、错位问题,以“清单革命”促进政府的“自我革命”。[3]同时为了落实政府责任,激活市场和社会的活力,责任清单和负面清单应运而出,与权力清单共同构成了我国国家治理中三张清单。三张清单逐渐成为当前厘清政府、市场与社会关系,实现国家治理“善治”与“现代化”的重要制度设计。[4]

这种以清单为核心工具所开展的治理探索,即为清单治理。由于清单本身所具有的“整合信息、方便信息获取,提高人类对复杂事物的认知和管理”的特点,[5]公共领域的清单治理具有以下优点:第一,有助于优化和公开权力运行流程,简化办事程序,推动政府权力规范化、程序化、责任化;第二,明确政府权力的边界,清晰地告诉公众政府每项权力的依据、流程和时限,避免信息不对称造成的权力异化,降低交易成本;第三,将复杂的治理手段、措施、规则在清单上集成,治理效果更具整体性。

三、清单治理的一次改良:市场准入负面清单

清单治理的形式是多样的,以清单作为基础可以实行正面的管理,比如“权力清单”通过清单正面告知政府部门权力与责任。而以清单为基础进行的负面管理办法,又被称为“负面清单管理模式”,它具有以下特点:事实的穷尽性,以简单的“非此即彼”方式穷尽了所有情形,相对而言更加明确;待遇的公平性,对治理客体而言,意味着在清单以外治理客体享有充分的自由权限,更加公平;列单的明确性,不同于正面清单在逐一列清所有情形时,可能出现的冗长和操作困难,负面清单模式更可能以简洁明了的方式列单。

如果说清单来源已久、源远流长,那么负面清单,特别是市场准入负面清单的实施,则是清单治理在现代社会的一次重大模式改良。市场准入负面清单制度是指国务院以清单方式明确列出在中华人民共和国境内禁止和限制①投资经营的行业、领域、业务等,并由各级政府依法采取相应管理措施的一系列制度安排。这意味着,在我国市场准入领域实现了从正面清单治理到负面清单治理的转变,这对于解决目前我国市场准入管理存在的“散、乱、差、松”等问题至关重要。

依据散。有关市场准入的限制、禁止依据散乱,既有依据法律设立的审批事项,又有大批“非行政许可审批事项”,更有不少根据“现实需要”、来源“不明”的审批事项。诸多的“实际情况”、“特殊考虑”衍生出新的审批条件和方式,名目繁多的“审批”、“营业执照”、“许可”、“准许”、“特许”、“批准”、“鉴定”、“备案”等见诸于各种法律文件,条目庞杂、分散。

措施乱。市场准入管理相关规定分散在不同的法律、行政法规等规范中。不仅造成企业的不方便,准入前要在各类法律法规、《产业结构调整指导目录》、《政府核准的投资项目目录》、《限制用地项目目录》、《禁止用地项目目录》、《禁止进口货物目录》、《禁止出口货物目录》等清单、目录中,核查是否触及相关禁止或限制界限。而且各处规定还可能存在相互矛盾、不统一的现象,市场主体缺乏明确的“交通灯”、无所适从。

准入差别大。市场准入缺乏统一标准,对于某些管理“盲区”,地方政府有权自行抉择。而这容易导致地方保护主义的出现,产生“隐性壁垒”,违背市场经济公平竞争的准则。这些不统一和不公平的准入限制,阻碍了国际国内要素的自由流动,使得资源配置缺乏效率。

监管松。政府仍然极大依赖于准入前的审批,把事前审批作为抓手,甚至花大力气对具体事务进行审批,看似“严苛”,实则“低效”。企业取得的市场准入资格,有的需要经过上百项的政府事前审批,审批时间长、审批环节多,对同一事项甚至可能多头审批和重复审批。这使得政府“重心过度前移”,对事中事后的监管、服务重视不够,进而导致管理“松懈”。近年来出现的“奶粉事件”、“疫苗事件”以及生产安全事故,一定程度上正是这一弊端的恶果。

基于以上不足,市场准入负面清单制度这一清单治理的改良、创新应运而生,被我国政府作为创新政府管理模式、促进政府职能转变、推进经济体制改革的重要手段。

四、市场准入负面清单的治理实践

从2015年10月《关于实行市场准入负面清单制度的意见》发布,到2018年12月《市场准入负面清单(2018年版)》正式公布,制度从概念正式引入到全面实施历时三年有余,这场极具创新的实践探索并非一帆风顺。

(一)市场准入负面清单的地区扩散

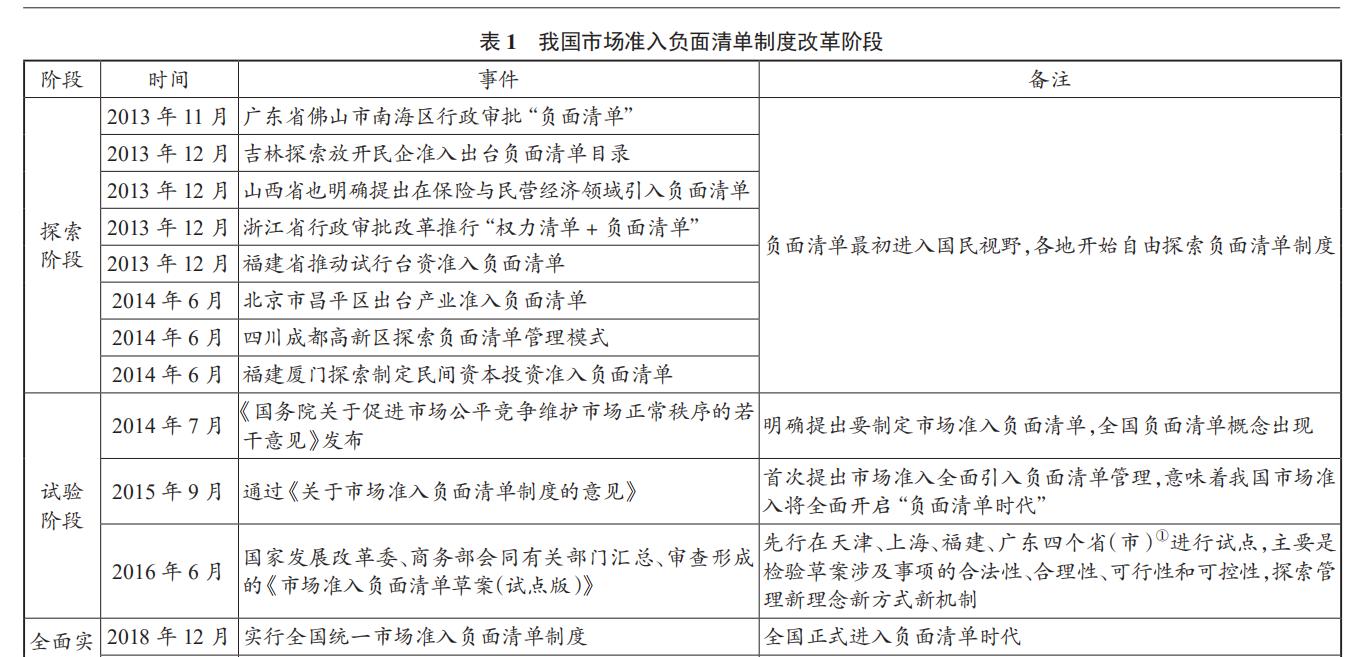

从最初的负面清单概念的引入,到各地自由探索负面清单制度,最后到国家统一实践,我国市场负面清单制度实践可以分为三个阶段(见表1)——探索阶段、试点阶段和全面实施阶段。

改革的三个阶段具有各自的特色。在初期的自由探索阶段,负面清单概念刚刚引入我国,各地将负面清单作为一个“时髦用语”用于“五花八门”的领域当中,虽然各地运用模式各异,但也在许多具体的领域中进行了诸多有意义的实践。比如北京市昌平区于2014年6月出台的产业准入负面清单,实际上已经具备了市场准入负面清单的雏形。这些地区自由探索形成的经验或者改革体验,为市场准入负面清单的推广和落实奠定了一定的基础,也在地方吸引了一批改革实践者和专家学者,为制度实践建言献策。进入试点阶段,中央叫停了地方未经批准的自主试验,市场准入负面清单成为试点地区的“专有名词”。试点地区成为改革的“排头兵”,其主要任务是“试清单,试制度,试落地机制”。至此,市场准入负面清单开始作为特定的名词,防止了负面清单概念的滥用,同时市场准入负面清单制度探索具有统一框架。2018年12月《市场准入负面清单(2018版)》公布,标志着市场准入负面清单制度进入全面实施阶段。全国各地一张清单(允许一定程度的地方差异),首次达成我国市场准入领域的统一管理。

(二)市场准入负面清单的制定

“市场准入负面清单由国务院统一制定发布;地方政府需进行调整的,由省级人民政府报经国务院批准”。②可见,清单制定是一个“由上而下”的改革推进工作。制定清单的权力属于中央,地方无权自行发布市场准入负面清单,地方有关市场准入负面清单制定的探索,必须是以国务院统一制定发布的“市场准入负面清单”为基准,有关清单的“特殊要求”须报经国务院批准。

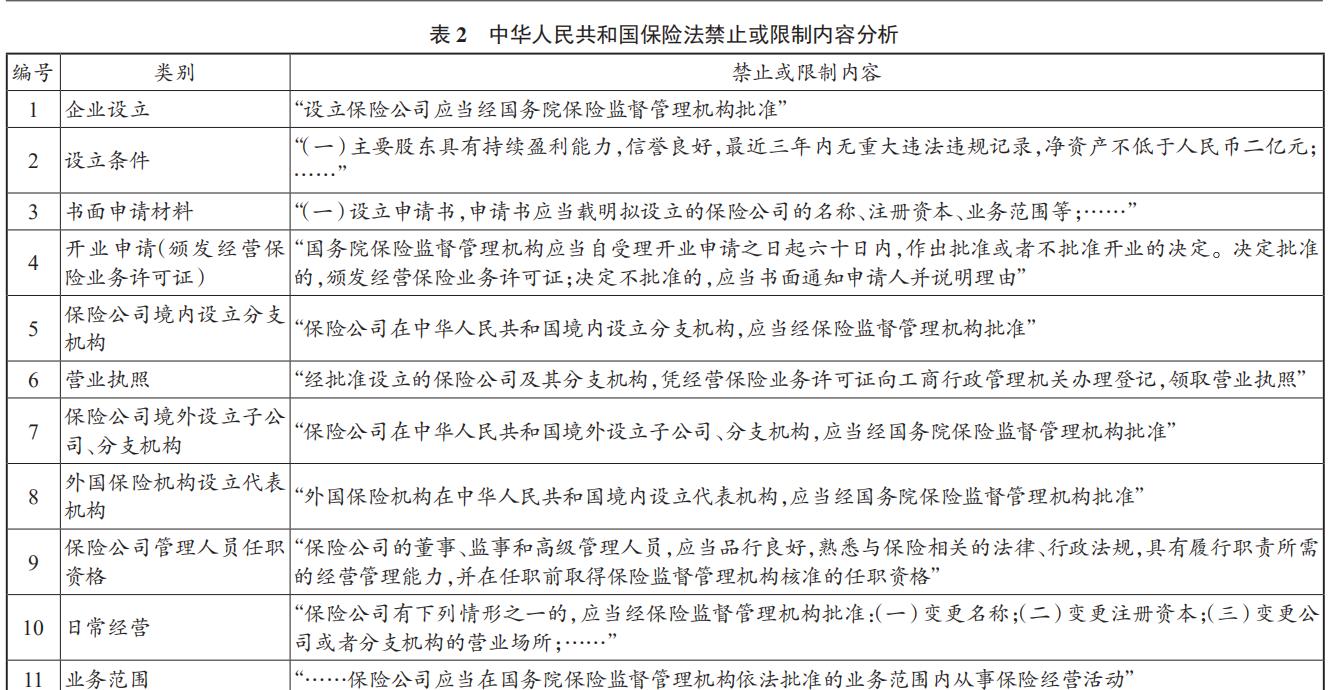

市场准入负面清单事项源于法律法规中的明确规定。梳理法律法规,是清单制定的一件基础性工作。但准确而不遗漏地将法律法规中属于市场准入领域的事项纳入清单实属难题。以《中华人民共和国保险法(2015修正)》为例,仅在其有关保险公司设立与业务范围的两章内容中,分别涉及了对保险公司设立、保险公司分支机构设立、保险公司从业人员、保险公司业务范围等林林总总各项禁止或限制规定(如表2)。可见,虽然清单以法律法规为依据,但法律法规条文并不能直接作为负面清单事项,原因在于:一是法律法规涉及禁止限制方方面面,条目过多、过杂,简单梳理的结果显然不能直接纳入负面清单,需要甄别出市场准入相关事项;二是不同来源的条目或有重叠或有冲突,需要进一步合并;三是法律法规的原文表述,与现行市场准入管理审批事项的表述不能完全对应,直接纳入影响清单操作性。

届时,清单制定探索恰逢中央政府首次“晒”出权力清单。③其中有关市场准入的审批事项经统计汇总后,被作为清单许可类的“蓝本”,与法律法规梳理结果进行合并、调整后,最终形成了市场准入负面清单草案“雏形”。但当时而言,此草案“雏形”中许可类事项主要是根据国务院各部门的权力清单整理而来,其中不少仅是属于中央的权限内容,许多地方权限的内容并没有考虑。比如:有关“兽药及兽用生物制品生产经营许可”一条中,国务院各部门行政审批事项汇总清单仅涉及“强制免疫所需兽用生物制品的指定生产”,但对于属于地方事权的“非国家强制限制免疫兽用生物制品经营审批”④却没有涉及。

此后,在国家发改委、商务部牵头负责,地方试点积极配合下,各方以此草案“雏形”为蓝本屡次开展讨论、研究,最终制定出我国首版市场准入负面清单。2016年4月,《市场准入负面清单草案(试点版)》(以下简称《草案》)公布,⑤在第一批试点省市天津、上海、福建、广东试行。

当时,试点地区首要任务是根据当前审批事项梳理结果,提出对《草案》的修改建议。据作者在试点地区的调研,天津作为第一批试点之一,先后三次组织市级50多个部门和16个区政府,研究《草案》,初步发现《草案》可能存在以下几方面问题亟待解决:⑥一是《草案》内容宽泛。《草案》中部分事项与市场准入不直接关联,对市场准入理解有所“泛化”。例如,《草案》提出,“禁止在历史建筑上刻划、涂污”、“禁止擅自设置、移动、涂改或者损毁历史文化街区、名镇、名村标志牌”等。二是《草案》与地方性法规存在不一致的情况。比如,烟花爆竹生产在清单草案中属于许可准入事项,但按照《天津市烟花爆竹安全管理办法》规定,则属于禁止准入事项。因此天津试点建议在新修订的市场准入负面清单中,预留政策出口,允许地方性法规、地方政府规章确定的市场准入管理事项,列为市场准入负面清单的地方性条款。三是《草案》遗漏了一些现行的市场准入管理事项。如国务院令明确保留的旅馆业特种行业许可、渔港内危险品货物装卸许可,国家相关部委设定的农业转基因生物生产、加工许可等行政许可事项等等。

总体而言,《市场准入负面清单草案(试点版)》作为我国首版公开的市场准入负面清单,虽操作性有所欠缺,其价值在于首次清晰地展现了市场准入清单的框架模式,并作为试点工作推进的“切入点”,为各方研究市场准入负面清单制度提供了一个明确的“靶向”,为市场准入负面清单这一“起点式”改革奠下了基石。

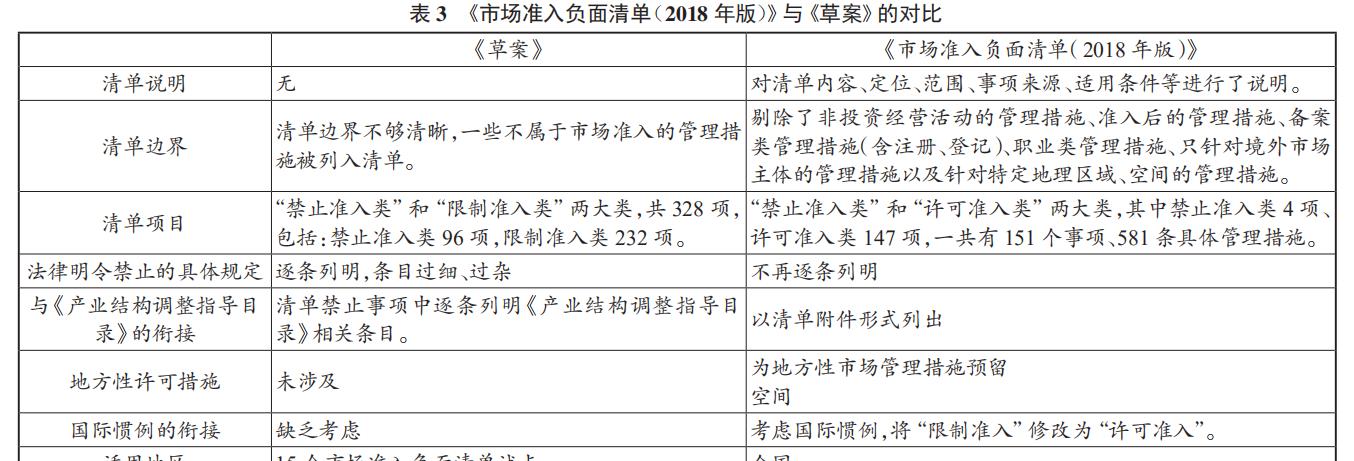

此后根据各方意见的汇总,结合试点工作的反馈,2018年国家发改委会同商务部印发《关于开展市场准入负面清单(试点版)全面修订工作的通知》,正式启动了《草案》的修订工作。2018年12月25日,国家发展改革委、商务部公布《市场准入负面清单(2018年版)》,其主体包括4项“禁止准入类”和147项“许可准入类”事项,对应581条具体管理措施,相比于《草案》,事项减少了177项,具体管理措施减少了288条,压减54%(见表3)。

五、特征—理念—路径:市场准入负面清单实施下的国家治理创新

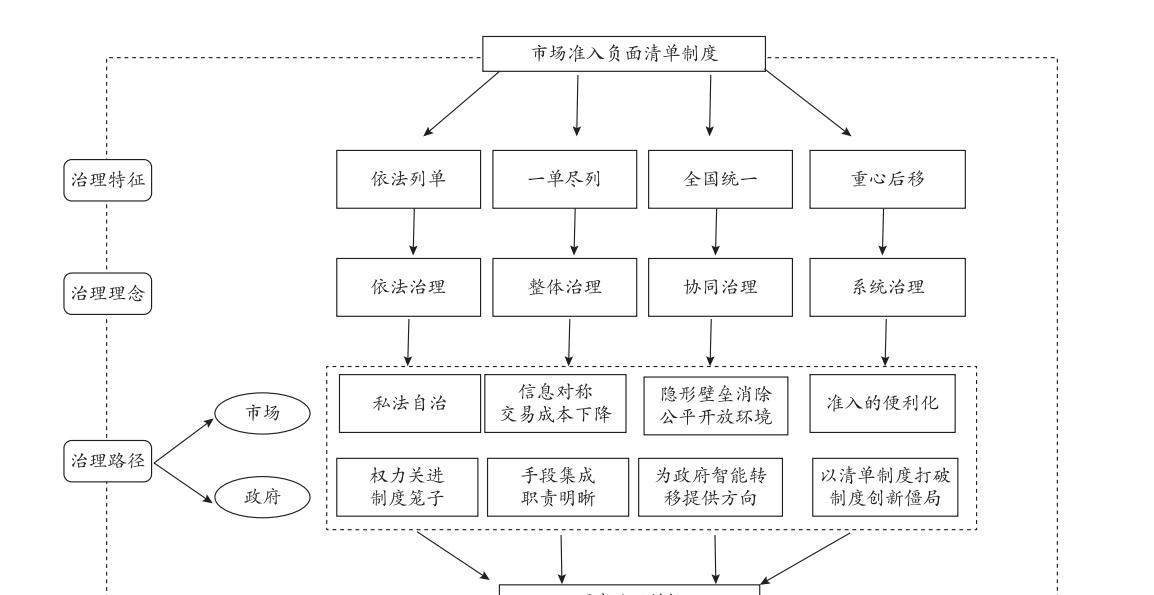

随着《市场准入负面清单(2018年版)》的公布,市场准入负面清单这一治理工具,正在成为我国国家治理创新重要推动力之一。而这一过程如何实现了国家治理创新,本文从“特征-理念-路径”这一整体框架进行分析。

(一)治理特征

市场准入负面清单制度的设计,在兼具清单治理的优点基础上,还具有以下几点特征:第一,依法列单。列单依据是现行法律、法规和国务院决定,对于其中没有明确规定的事项不得纳入市场准入负面清单。第二,一单尽列。将所有分散各处的禁止、许可事项在一张清单上集成,实现市场准入禁止类和许可类事项“一网打尽、一单列尽”,致力于做到真正意义上的“非禁即入”。第三,全国统一。实现了全国层面统一准入办法和各类市场主体统一准入标准,是我国对统一市场准入管理的一次前所未有的尝试。第四,重心后移。市场准入负面清单制度是一个“牵一发而动全身”的改革,制度设计也不只是一味追求“宽进”,更意在通过直接涉及配套的改革实现市场准入领域的“严管”,将现有体系的管理重心后移,实现“事前、事中、事后”的全方位治理。

(二)治理理念

纵观古今中外,国家治理从传统到现代的演进是有规律可循的。俞可平将治理的合法性看作现代社会善治的第一要素。[6]依法治理,已经成为判断国家治理创新、现代化的必要条件。而整体性治理的出现,更着眼于政府内部机构和部门的整体性运作,主张管理从分散走向集中,从部分走向整体,从破碎走向整合。[7]它强调的是政府部门对资源的整合,并通过有效的沟通与协调,达成治理的目标。[8]同时,实践早已证明,政府与市场单独作为治理主体,都存在其局限性,无法实现资源配置的帕累托最优。国家治理需要来自公共和私人机构的多方主体协同参与制定、执行和管理规则,为共同面对的挑战提供长期解决方案。[9]而协同治理更成为了继传统公共行政、新公共管理之后的公共管理主流范式。[10]此外,国家治理变革并不是单一的变革,而是一个复杂的系统工程,涉及治理主体横向、纵向间结构关系的调整,同时还涉及如何以具体的公共需求为出发点,以系统治理的理念高效实现公共利益的问题。[11]党的十八届三中全会《决定》也多次提及“系统治理”,要求按照国家治理现代化的目标坚持实施系统治理。总结起来,在更加多元、复杂的治理背景下,国家治理的创新有着向依法治理、整体治理、协同治理、系统治理不断演进的趋势。

(三)治理路径

市准入负面清单制度具有的“依法列单”、“一单尽列”、“全国统一”、“系统工程”四个特征,实际上分别对应着现代国家治理的“依法治理”、“整体治理”、“协同治理”和“系统治理”四种治理理念,在实践中分别通过对市场和政府两个层面的作用,将治理理念转化成治理创新的效果(如图1所示)。

1.依法列单、非禁即入,体现了依法治理的治理理念

市场准入负面清单依法而列,奉行“非禁即入”的法治理念。对于市场来说,市场准入负面清单主张减少公权力对私人领域的过度介入,保障市场主体依法享有的行为自由。其强调政府对市场主体准入的限制,必须提供充分、合法的理由;在法定的准入限制之外,市场主体可以进入。市场主体可在法定范围内自主决定,自由从事各种民事行为,实现自己的利益。从正面清单到负面清单的转变,充分体现了民法精神或私法精神,承认个人有独立的人格,承认个人为法的主体,承认个人生活中有一部分是不可干预的。对于政府来说,市场准入负面清单是依法把权力关进制度的笼子,用法律作为政府准入审批的标尺。“负面清单”事实上为地方政府行使公权力做了一次排除法,有助于更深层面推动地方政府以法治思维和法治方式推进行政体制改革,助推简政放权。

2.一单尽列,体现了整体性治理的治理理念

市场准入负面清单制度下,国务院以负面清单的形式明确列出在我国境内禁止和限制投资经营的行业、领域、业务等,将所有分散各处的禁止类、许可类事项在一张清单上集成。这是以破解市场治理领域“碎片化”,达到整体治理效果的尝试。对于市场而言,“一网打尽、一单列尽”的列单方式,既清晰地表明了市场准入的“红线”所在,又明确地给市场主体点亮了“交通灯”。这避免了市场主体与政府管理部门、政府各管理部门之间的信息不对称,减少由于市场交易中的有限理性、信息不对称、外部不经济性等因素导致的种种交易费用。对于政府而言,通过一单尽列,实现了管理手段的整合、集成,治理效率得到极大提升。并且市场准入管理部门可以基于清单进行监管信息的互通、交换和共享,为加强事中事后监管提供信息支撑,使得政府监管更具整体性。

3.全国统一,体现了协同治理的治理理念

市场准入负面清单由国务院统一制定发布,实现市场准入全国范围统一标准。这不仅是不同治理层级和地域范围上的统一,也是对内外资市场准入的统一。对于市场而言,市场准入负面清单制度通过全国统一协调的治理方式,建立统一的准入规则,一定程度上消除了市场壁垒,能够有效促进市场治理的公平正义。随着未来进一步废除对非公有制经济各种形式的不合理规定,消除各种隐性壁垒,制定保障各类市场主体依法平等进入自然垄断、特许经营领域的具体办法,市场发挥决定作用将有更大、更自由的空间。对于政府而言,通过市场准入负面清单对政府职能范围进行确定,将不符市场准入负面清单思想的职能区别出来,为下一步政府职能转移提供明确方向。通过这一制度有利于打破传统治理的路径依赖,从而开启政府、市场、社会协同治理的新模式,能够实现政府、市场、社会等各类主体之间的良性互动,优势互补,以达到治理的协调、优化,实现善治。

4.重心后移,体现了系统性治理理念

市场准入负面清单是一场系统性改革,不仅推动了直接涉及的制度改革和相关配套改革的落实,还促使了政府将治理的重心从事前的审批向事中事后监管和服务转移,蕴含了系统性治理的理念。对于市场而言,通过改革配套落实告知性备案、准入信息公示等手段,以及进一步深化商事制度改革,实施“三证合一”、“一照一码”等方式,能够使得市场主体准入成本下降和准入周期缩短,极大地便利市场主体的准入。对于政府而言,市场准入负面清单制度“牵一发而动全身”,制度推行过程中,当前政府管理方式和理念不断转变,以往不少政府管理中存在的“尾大不掉”、“顽固性”管理弊端,或因制度的全面实施于无形中被解决。比如:伴随着负面清单事项网上审批、统一编码,各地审批事项总数、类别将于网上留痕,这将是我国首次将各地审批执行数量在同一平台上呈现,这会直观地呈现出各地“放管服”改革的成效。同时市场准入负面清单制度下有效监管的实现,必须依赖于市场主体和部门之间、部门与部门之间的信息共享,为此配套进行的“统一代码制度”、“黑名单制度”、“信息公开制度”等等,将可能打破长期以来在市场主体与政府部门、部门与部门间的信息隔阂。

六、全面推行市场准入负面清单制度的建议

改革不会一蹴而就,市场准入负面清单制度从理想状态变为改革实践并非易事。为真正发挥市场准入负面清单的“依法列单、一单尽列、全国统一、系统工程”的特点,实现国家治理创新,进而体现负面清单制度的依法治理、整体治理、协同治理、系统治理,为此研究建议:

一是法律法规是清单的根本,为实现清单依法治理,当下最紧迫的工作则是加快相关法律法规的废、改、立。建议依照法定程序全面清理涉及市场准入负面清单的法律、法规、规章、规范性文件以及各类行政审批文件,对应当修改、废止的及时加以修改、废止或提出修改、废止的建议;梳理和审查与市场准入负面清单相关的条款,修改和删减制定多年且早已不符合当前经济发展需要、已经“名存实亡”或没有实际意义的法律法规条款,整理汇总保留的和修改后的条款。特别地,对在市场准入环节,依据地方性法规设立但未纳入市场准入负面清单的事项,按法定程序探索修改完善相关地方性法规。同时,更加重视准入后监管方面的立法,确保准入后监管有法可依。

二是在信息时代,以清单电子化、数字化为手段,推进一单尽列,更有效地实现整体治理效果。以“数据为王”的思维,将清单管理模式与数据化深度融合,建立起“市场主体基础信息库”与“政务审批数据库”,在审批信息数字转化的基础上,实现我国市场准入的数字化治理,做到一张清单“应列尽列、一网通办”。完善全国数据共享交换体系,加快政务数据资源安全共享,推进事中事后监管信息“一网通享”,以适应市场准入负面清单制度下的监管模式转变。另外,还可以通过清单事项的全国统一名称、统一标码、一网通办,实现清单事项办理的网上留痕,并进一步利用这些数据推进更深层次的简政放权和政府工作效率提高。

三是市场准入负面清单全国统一,实现协同治理的效果,前提在于清单制度需要平衡“全国统一”与“地方的特殊性”之间的关系。当下,最紧迫的任务则是加快研究各地地方性许可措施。而由于地方有关市场准入的行政权力事项缺乏汇总,地方有必要全面清理本地区的市场准入禁止和许可事项,并对接地区省级、市县级权力清单的相关内容。在逐项核查的基础上,一方面就全国统一的市场准入负面清单提出建议,另一方面对照《市场准入负面清单》(2018年版)提出修改、废止地方性法规、政府规章和规范性文件的建议,为全国统一的清单在地方顺利落实清理“荆棘”。

此外,由于市场准入负面清单制度改革是一场“系统工程”,综合性强且涉及面广,在负面清单制度实施过程中,各方面的沟通协调是必不可免的。而且市场准入负面清单制度的实行,面临着不少部门现行工作模式的转变,地方部门可能陷于“路径依赖”缺乏改革动力。地方改革推进的效率与效果需要一个层级较高的改革领导小组来保证。在全面实施阶段,建议地方设立专门改革领导小组,为制度落实建立组织保障。

[参考文献]

[1]王浦劬.国家治理、政府治理和社会治理的含义及其相互关系[J].国家行政学院学报,2014(3).

[2]叶良海,吴湘玲.清单式治理:城市社区治理新模式[J].学习与实践,2018(6).

[3]许勤.全面推行清单式管理与服务 促进法治政府和服务型政府建设[J].中国机构改革与管理,2015(2).

[4]张杰,李和中.清单式治理视域下的政府、市场与社会关系研究[J].广西大学学报(哲学社会科学版),2018(2).

[5]付建军.当代中国公共治理中的清单制:制度逻辑与实践审视[J].当代世界与社会主义,2016(5).

[6]俞可平.治理与善治[M].北京:社会科学文献出版社,2000.

[7]竺乾威.从新公共管理到整体性治理[J].中国行政管理,2008(10).

[8]Dunleavy P,Margetts H,Bastow S,et al. New Public Management Is Dead: Long Live Digital-Era Governance. Journal of Public Administration Research & Theory,2006(3).

[9]Simon Zadek. The Logic of Collaborative Governance: Corporate Responsibility,Accountability,and the Social Contract. Cambridge: Harvard University,2006.

[10]何翔舟,金潇.公共治理理论的发展及其中国定位[J].学术月刊,2014(8).

[11]娄成武.中国社会转型中的政府治理模式研究[M],北京:经济科学出版社,2015.

Innovation of List Governance:Implementation of the Market Access Negative List System

Chen Sheng Li Zhaoyang Tang Yun

[Abstract]List as a national governance tool has a long history in human society. With the publication of Negative List of Market Access (2018 edition),the system of Negative List of Market Access has been fully implemented in China. This paper establishes an analytical framework of “feature-concept-path”,which expounds how the institutional features of the market access negative list reflect the concept of national governance innovation points out the value of institutional implementation for the innovation of national governance in China and puts forward suggestions for the institutional implementation.

[Keywords]list governance,state governance innovation,market access negative list

[Authors]Chen Sheng is Professor at School of Public Affairs,Chongqing University;Li Zhaoyang is Ph.D Candidate at School of Public Affairs,Chongqing University; Tang Yun is Postgraduate at School of Public Affairs ,Chongqing University. Chongqing 400030

* 基金项目:国家社会科学基金重点项目“我国中长期规划决策机制及方法论研究”(编号:15AZD016);国家发展和改革委员会重大改革研究课题“实行市场准入负面清单管理方式研究”(编号:2010405120140182);国家自然科学基金项目“高效减灾与重建:灾害冲击与灾后重建绩效的影响因素及其作用机制研究”(编号:71473022)

负面清单管理模式是指政府(中国新负面清单管理有哪些内容创新)

编辑:众学网